di Caterina Corucci e Ivan Nannini

Sì, immaginavo che Giulio Milani potesse abitare in un posto così, lontano dal brusio. Per raggiungerlo, una scala di pietra. Non so ancora se mi ha accolto nell’ufficio che è casa sua, o nella casa che è il suo ufficio, l’ambiente è una via di mezzo e mi ci sento subito bene, sarà per le luci basse, per il divano informale o per quella libreria immensa che è la prima cosa che si vede entrando.

A destra, con la coda dell’occhio, catturo qualcosa: scatoloni come appena arrivati, un po’ aperti e un po’ chiusi, qualcuno in posizione ordinata e qualcuno fuori posto.

Poi mi soffermo su di lui, editore e scrittore, laureato in Lettere con una tesi di Storia militare e sociale, fondatore degli Imperdonabili e di Wildworld, una collana molto particolare della casa editrice Transeuropa. Lo immaginavo diverso, credevo che ne sarei stata intimorita, almeno all’inizio. Invece no, per fortuna.

Mi invita a sedermi sul divano e lui si sistema davanti a me, su una sedia vicino alla scrivania. Facciamo due chiacchiere per rompere il ghiaccio ma in realtà ci stiamo annusando, poi partiamo e decido di iniziare da quella cosa che me lo fece conoscere sul web e che mi incuriosì non poco: Wildworld.

Giulio, so che sei stato promotore e coordinatore della collana di co-edizioni “Indies” di Feltrinelli e dello scaffale di tutela della bibliodiversità con LibrerieCoop, due spazi non convenzionali all’interno di territori, invece, molto convenzionali. Poi ne sei uscito, creando realtà del tutto fuori da quei registri. È stata una necessità, un caso? Come sei arrivato a cose come Wildword, per esempio?

Wildword è una collana della casa editrice Transeuropa, sviluppata con autori esordienti o emergenti. In quel periodo mi arrivavano romanzi tutti uguali, sembravano fatti con lo stampino, allora mi dissi: fammi ribaltare il principio. Mi misi su un camper e feci il giro di mezza Italia. Prendevo appuntamenti presso i centri culturali delle zone dove arrivavo, ma lo abbiamo fatto anche in piazza; mi mettevo lì con cassa e microfono, gli autori leggevano i loro pezzi e io intervenivo in tempo reale dicendo cosa funzionava e cosa non funzionava. Individuavo i modelli, davo consigli. Lavoravo sulla consapevolezza degli strumenti. Fu un massacro, la prima edizione la facemmo ad agosto, quaranta gradi con i figli piccoli in camper.

C’era la difficoltà legata agli emergenti in quanto non conosciuti, ma l’idea era di partire da storie note, anche di cronaca, raccontate calandosi nei personaggi, come ha fatto la Serpic che ha proiettato la sua biografia nel caso Cogne.

E con Coop e Feltrinelli come andò?

Con Coop avevamo fatto lo scaffale della “bibliodiversità”: l’idea era di inserire all’interno dei centri di vendita, librerie, centri commerciali, uno scaffale dove indicavamo ogni 2 mesi i libri a nostro avviso validi, o quelli presi dalle classifiche di qualità – quando c’erano – pubblicati dai grandi marchi come dai piccoli. Trovavi consigli di lettura che normalmente in queste grandi superfici non trovi. Era utopistico, come discorso, e questa sperimentazione è andata avanti per un anno, più o meno.

Invece per quanto riguarda Feltrinelli, mi interessava fare un’alleanza con la loro casa e la sua capacità distributiva, e i marchi migliori cioè quelli che facevano più ricerca dal punto di vista letterario nel campo dell’editoria italiana.

Volevo trovare chi volesse scrivere per scrivere, non per pubblicare a tutti i costi. Oppure anche pubblicare, ma senza inserirsi per forza nella logica del mercato e dei generi.

Era un mio tentativo di cambiare il sistema dall’interno. Per un periodo ho accarezzato quest’idea, lavorare su più progetti diversi ma comunque strutturati, in modo di articolare l’offerta libraria.

Però poi ho capito che subentrano sempre delle logiche legate all’ideologia del mercato, una certa visione economicista dove quello che importa sono i centri di costo. Ecco che la ricerca per forza di cose va in perdita, perché prima che si arrivi a un risultato ci vuole il tempo di maturazione della novità, e dopo un po’ la logica aziendalista non è in grado di tollerarla. Feltrinelli cercava un libro che facesse il botto e noi gli portavamo dei libri… guarda …

Milani si alza e va verso la libreria, cerca, scorre con gli occhi e con le dita le varie copertine, poi tira fuori diversi libri.

C’è tutta la collana…ci sono quelli fatti con Voland, Nottetempo, Daniela Di Sora, Ginevra Bompiani, Zandonai. Anche uno Transeuropa. Avevo preso contatti con il “meglio” dell’editoria nazionale, piccola e media, quella che fa ricerca, e siamo andati avanti un anno e mezzo circa. Poi dissi che avrei voluto lavorare con gli autori anche sui testi, ma loro dissero che non lo potevo fare, dovevo scegliere la casa editrice e il libro senza la possibilità di intervenire sul metodo, sul rinnovamento nell’ambito della scrittura. Volevo applicare tante idee innovative ma questo era troppo.

È successo che questi libri vendevano quanto i libri di Feltrinelli. Per me è stato un risultato importante: cioè un libro Transeuropa, con il marchio Feltrinelli, vendeva 3000 copie, con il marchio Transeuropa ne vendeva 300. Interessante no?

Peccato che la cosa sia finita quando stavamo per fare un libro, con Tunué, che magari avrebbe venduto 8000 copie. L’hanno interrotta lì, prima che ci arrivassimo. Però a quel punto mi ero già reso conto della mentalità. Mancava l’intenzione di sperimentare, di provare nuove cose, quelle che per un periodo ti fanno andare in perdita, ma che poi potrebbero dare i risultati sperati, perché no? Invece si preferisce stare su una aurea mediocritas che garantisce, sulla base di una uniformità dell’offerta, quel venduto che ci si aspetta. E quindi finisce che si fa solo quel tipo di libri lì, fino all’esaurimento, fino al fondo del barile.

Allora uno scrittore che volesse dire la sua in modo non omologato cosa dovrebbe fare?

Dovrebbe leggere i l libro di Andrè Shiffrin “Editoria senza editori”, che è stato pubblicato nel ’99, dovrebbero leggerlo tutti, anche chi appunto aspira a scrivere, per capire cosa è diventato l’ambiente editoriale. Lui fa un’analisi, dal dopoguerra in poi, di quello che ha conosciuto e di come tutto è cambiato in base a quella che lui chiama l’ideologia del mercato e la censura del mercato conseguente. Ti spiega perché e per come l’autore arriva a vendersi prima ancora di aver venduto una copia, cioè a corrompersi per assecondare un gusto già uniformato, già dato, prima ancora di aver venduto una copia. Che poi nemmeno venderà, oltretutto. Ma questi libri sono l’occasione che serve all’autore per fare il marketing di se stesso. Cioè non sono più al servizio dell’opera, è l’opera che è al servizio dell’autore. Per l’autoreferenzialità, nell’ambito di uno scambio di valori simbolici dove aver scritto un libro in un certo modo è figo, a prescindere dal numero di copie che hai venduto.

Quindi quelli che scrivono fregandosene di entrare in questa logica sono pochi, presumo.

Uno di questi era Vitaliano Trevisan, perché aveva una visione molto autofondata e non industriale della scrittura, a lui non importava del pubblico, seguiva la sua linea di ricerca. Lui stesso diceva “io non ho mai avuto un pubblico”, il suo stesso editore diceva che vendeva poco e niente. Ma aveva delle grandi recensioni perché comunque era riuscito a collocare dei libri in un periodo storico in cui c’era ancora l’ultimo scampolo di critica capace di benedire uno scrittore a prescindere dal pubblico. È una fase calante che ho conosciuto anche io dove la neoavanguardia, che ne so, Sanguineti, Balestrini, Barilli, Guglielmi, avevano ancora un loro ruolo: una loro recensione a tre stelle faceva uno scrittore anche se non aveva un pubblico. Questa cosa è talmente finita che alcuni editori usano gli strilli degli acquirenti su Amazon! Ormai è industria. Cosa dovrei dire a uno che oggi vorrebbe seguire una sua linea di ricerca? ‘Lascia perdere’. Oppure: ‘mettiti nella prospettiva di non pubblicare per un lungo periodo o di aspettare senza sperare chissà cosa’. Stare più alla macchia, in pratica; alla fine esiste comunque una rete. Il libro di Dario Bregola “I solitari” fa un ritratto di scrittori (c’è anche Trevisan), che poi sono anche diventati famosi ma a un certo punto hanno deciso di abbandonare questo palcoscenico e di tagliarsi fuori. O altri che hanno sempre vissuto fuori dai riflettori pur avendo il loro pubblico piccolo che apprezzava questo tipo di originalità, di purezza.

Anche di forma?

Certo, sono tutte persone che lavorano molto sulla forma, sullo stile. Gente che capisce che qualcosa succede anche nel linguaggio che non è solo lì, servo della narrazione. Io poi non sono nemmeno per lo sperimentalismo spinto, dove il linguaggio diventa protagonista assoluto.

Per esempio, l’ultimo libro che abbiamo pubblicato è “Ultimo stadio” di Francesco Negri, che ho fatto uscire fuori collana perché si staccava nettamente dal resto. Resto che io ho continuato a considerare industriale, di profilo medio alto, studiato, ma pur sempre industriale. Invece lui, con i miei consigli e il suo lavoro aveva fatto un salto evidente ed è venuto fuori un libro bellissimo. Alessandro Gnocchi, caporedattore della cultura de Il giornale, mi ha confidato: è il primo libro di un italiano che sono riuscito a leggere fino in fondo. Poi scrisse una recensione dove affermava che se un libro del genere fosse uscito dieci anni prima sarebbe stato un caso letterario. Ma perché oggi non può essere un caso letterario? Perché se tu oggi alzi così tanto l’asticella, se vai a dire ‘questa roba è buona’, cosa succede a quello che sta ‘sotto’? Non si può dire, devi affossare i bravi per permettere agli altri di continuare a esistere. Ed è lì che ho capito che il sistema non è riformabile in nessun modo se non ignorandolo completamente, almeno finché regnano determinate logiche.

Alla luce di queste riflessioni cos’altro consiglieresti come libri illuminati a chi volesse scrivere o anche solo leggere, per leggere “bene”?

“Ultimo stadio”, per esempio, che ritengo il libro migliore che ho pubblicato negli ultimi 15 anni.

Poi un autore che stimo molto per consapevolezza, stile, attrezzatura intellettuale e capacità performativa è Walter Siti, magari non tutto ma lui è uno che sa fare, ha consapevolezza e talento, il che fa uno scrittore interessante. È noto, ha vinto anche uno Strega, cultore di Pasolini e ne rivendica una linea di ricerca anche nel campo dell’omosessualità, sa stare da tutte le parti ma non è di casa da nessuna parte, è un elemento a sé. Ha una poetica che non riesci a digerire con le categorie solite, quindi è quello che serve.

Fra gli scrittori che incontravi nel camper hai trovato qualche penna interessante?

Dal camper non è emerso nessuno, ma dai laboratori che poi ho fatto con alcuni autori sì, potrei fare il nome di Michela Serpic, ma anche Mario Bramé e Luca Fassi.

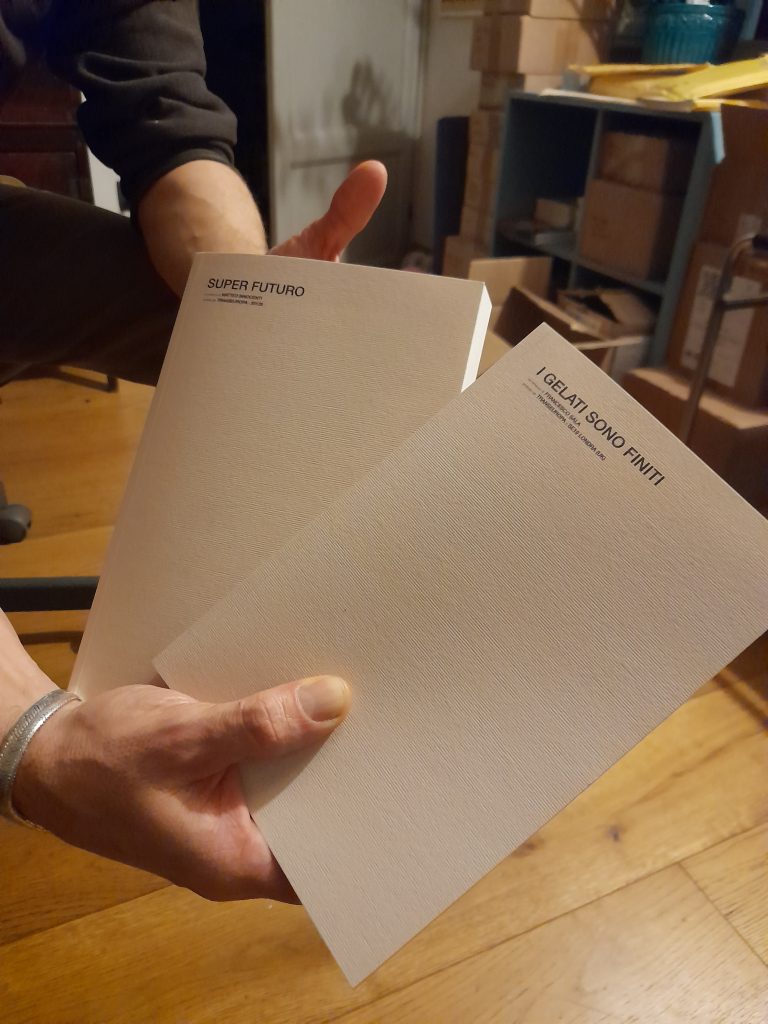

Adesso ho lanciato una collana dove ho invertito i termini della questione. Non ci si interessa più del venduto, ma casomai della recensione critica. Ci sono i miei migliori allievi, ne sono usciti questi due libri che la mia compagna ha definito ascetici fin dalla copertina, perché come vedi sono fatti così: minimalismo totale, nessun condizionamento a partire dalla copertina. Leggete e basta.

E gli Imperdonabili?

Con gli Imperdonabili facemmo un appello contro la censura del politicamente corretto usato in modo eccessivo. Le parole conducono ai fatti ma quando parli di cultura, essa si giudica da sola. Non siamo politicamente scorretti ma siamo contro la censura, che poi è legata al mercato.

La letteratura è un territorio extra morale, e non vuol dire che non è morale ma che ha una morale non assoggettata: se non posso esprimermi liberamente faccio catechismo, non è più letteratura. Noi andavamo contro questa catechesi. Parlavamo della fine della civiltà del libro e anche di molto altro, abbiamo lanciato un manifesto. Questo avveniva nel novembre del 2019, facemmo un convegno a gennaio 2020 e poi la pandemia, quindi ci siamo ritrovati solo online. Quella che poteva sembrare una frattura formale è diventata una frattura antropologica. Ora ci sono piattaforme editoriali, programmi, strumenti per improvvisarsi editore da zero, senza aver mai frequentato una redazione. Ci sono istruzioni diffuse, a partire dalle università. Ma non è colpa degli editori o degli scrittori, è della logica del mercato e della censura del mercato. Ci sono editori che assecondano questa orizzontalità non costruendosi un loro pubblico ma andando a prendere quello degli influencer, del blogger.

A proposito di vuoti e di pieni, scusa la curiosità, cosa c’è in quegli scatoloni?

Quelli? Sono appena arrivati. Ci sono i primi libri della nuova collana di cui ti parlavo. Quelli “ascetici”. Guarda.

Tira fuori due libri, hanno la copertina senza nessun disegno. Solo i titoli, in alto, a non disturbare lo spazio. Il carattere è nero e di poco impatto, senza riccioli. “Super futuro” e “I gelati sono finiti”. Basta. Nessun pericolo di lasciarsi catturare o respingere dalla prima impressione.

Ne prendo uno e carezzo la copertina, la grana è grossa, sostanziosa, e il colore è un bianco quasi panna. Ok, non condiziona ma comunica. C’è una cosa che ho imparato bene, in questi ultimi tempi: tutto comunica. Anche il niente, anche il bianco.

Quando esco dalla casa-ufficio è buio, la scala di pietra è ripida, nelle stradine del paese non c’è un’anima. Arrivo alla macchina e appoggio sul sedile uno dei libri che mi sono portata via, quello sui gelati.

Che poi chi lo sa, se parla di gelati.

Be First to Comment